分数コードとは?

楽譜を読んでいると、C/EやG/Bといったコードを⽬にすることがあります。

このスラッシュは何なのか?どう読むのか?どのように押さえればよいのか迷うかもしれませんが、その意味は非常に簡単です。

これは分数コード(英語ではオンコード)と言い、見た目の通り分母(下段)に書かれる単音を土台にして、その上にコードが乗っかっているという意味です。算数の分数とは全く関係ありません。

転回形としての分数コード

コードの構成音というのは順番を並び替える事が出来ます。

Cメジャーは通常、C E Gの順に積まれますが、順番を入れ替えてE G Cと積むこともできます。

コードの最低音がルートの場合は基本形、ルート以外の構成音が最低音の場合は転回形と呼ばれます。また、最低音によって表記方法も変わります。

Cメジャーのコードを転回して、E G Cと順に詰めばCメジャーの長3度にあたるEがコードの最低音(ルート)になるので、表記は「C」ではなく「C/E」と変わります。読み方は「E分のC」とそのままです。英語なら「CオンE」

「C/E」の他に、「C on E」と書いたりもします。こっちの方が意味が解りやすいですね。

Eの上にCメジャーが乗っている、というそのままの意味です。

分母(下段)に書かれるEはEメジャーコードという意味ではなく単音のEという意味なので注意です。

コードの押さえ方で見てみましょう。

まず、普通のCメジャーコードはこう押さえます。(書かれている数字は押さえる指です)

この形で鳴らした時に最も低い音は5弦3fのCの音になります。

これをC/Eにしたい場合は、最も低い音をEにする必要があります。

この形の近辺でEの音は6弦開放弦の音ですので、6弦のミュートを外し開放弦を鳴らす事で最低音がCからEになりC/Eというコードになります。

メジャーコードだと両方アルファベット1文字だけの表記なので分かりにくいですが、分子(上段)に書かれているのは「Cメジャートライアドコード」という意味です。

メジャーコードを表記するとき「メジャー」の部分は一般的に省略されます。

次はマイナーコードです。

Amの転回である、Am/Cを押さえるにはどうしたら良いかを考えてみましょう。

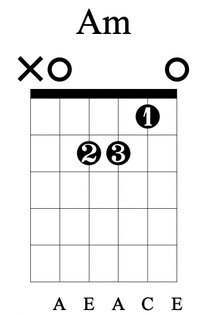

まず、Amはこのように押さえます。

この形で鳴らした時、最も低い音は5弦開放弦のAの音です。

C/Eの時は6弦開放弦という、Cメジャーより低い音を鳴らす事が出来ましたが、このAmの形を作ると5弦開放弦のAより低いCの音はギターにはないので出す事が出来ません。

その場合は5弦のAよりも高いCの音を最低音になるよう押さえる形を変えます。

するとこうなります。

5弦3fの音がCなので、ここがコードの最低音になるよう持ち方を変えます。

分母(下段)に書かれるのは最も低い単音を表すので、一般的にコードネームが書かれる事はありません。稀にありますが、とりあえずは単音名しか書かれないと覚えておいて下さい。

表記を見やすくするための分数コード

分数コードには、コードの構成音を転回させたもの以外もあります。

例としてポップスなどで良く使われる、Dm7/G という分数コードがあります。

意味は転回形と同じく、Gという単音の土台の上にDm7というコードが乗っているという意味です。

Dm7の構成音は、D F A C の4音なのでGの音が含まれていません。

この時点でDm7/GはDm7の転回形じゃないという事が分かります。

では、このGは何処から来た何者なのか?

Dm7/Gの構成音を低い音から順番に並べてみると、G D F A C となります。

この各構成音をGを基準に見てみると、Gはルート、Dは完全5度、Fは短7度、Aは長2度、Cは完全4度です。

これはG7sus4(9)というコードと同じ構成音です。

構成音や並び順が完全に一致するため、Dm7/GとG7sus4(9)は同じコードですが、表記が異なるだけです。

じゃあどっちで表記すれば良いの?という話ですが、これはどちらでも構いません(´^ω^`) よりパッと見で分かりやすい方を優先します。

G7sus4(9)と書くより、Dm7/Gと書いてあった方がスッキリしていて瞬時にコードの形や構成音が分かりやすいから使われているだけなんです😂

当然、構成音が同じなのでコードの押さえ方も全く同じです。

Dm7の押さえ方はこうです。

この形に6弦3fのGの音が最低音に来るよう追加するとこうなります。

Dm7/GとG7sus4(9)の押さえ方は同じです。